2011年1月 3日

新たな年。

風邪をひいていたためか、昨年末の仕事納めの時に、失語症患者さんなどへの対応で、声を出しすぎたのと合わせて、年末から正月三が日まで、声が出ない状態が続いておりました。

心理のお仕事で、声が出ないと致命的かも知れません。もちろん、非言語コミュニケーションも重要なのですが、コミュニケーションの主要な手段である言語(発話)を失ってしまうと、患者さんなどに余計な負担をかけてしまいます。

年末、年始は、治療のために、まさに寝正月。

私とかかわっている人たちとともに、幸せな一年になりますように。

東京・湯島天神 2011年1月3日15時00分56秒

2010年12月24日

夢を見つける。

心理臨床家は、夢を与えることは出来ません。夢を見つけることに寄り添うだけです。それが手助けになっていれば良いのですけど・・・。

みなさんが、良い時を過ごせてますように。

サンタさん・東京・2010年12月24日23時35分52秒。

2010年12月23日

小さい頃の思い出。

良い思い出でも、悪い思いででも、その後に何度も繰り返し、思い起こすことで、記憶が強まっていきます。小さい時の記憶が残りやすい、というものは、何度も何度も思い起こしているということが、その背景にあります。

どんなことが記憶に残るのかに、決まったものはありません。自分にとって、どのぐらい思い起こしてきたのか、になります。

認知症になると、小さい頃の思い出を繰り返し繰り返し話すことがあります。ただ、繰り言は、自分にとっての大事な思い出を語ること。

「また、おじいちゃん同じ事を言ってる」・・・その話を聴いていくことが大切です。

東京都・近江屋洋菓子店

2010年12月 5日

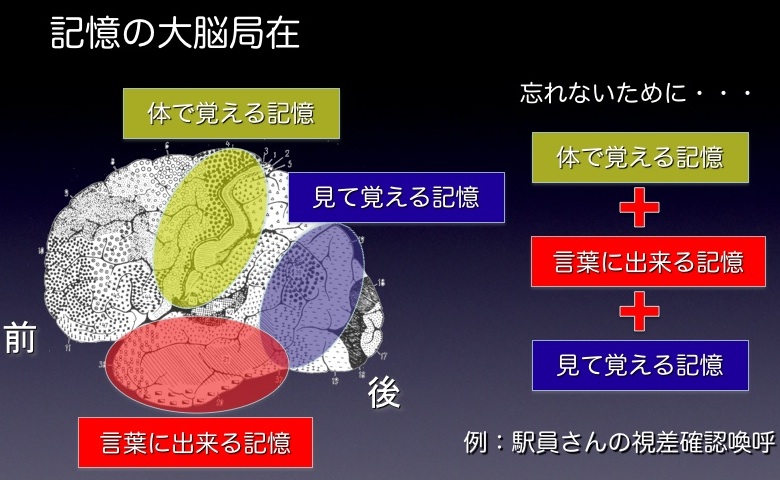

覚えるということ

脳と記憶との関係は、おおかた明らかになっています。認知症では、様々な記憶の低下が見られます。大脳皮質の萎縮が進んでいくアルツハイマー型認知症であっても、種の保存というか、条件反射的な側面が強い、感情の記憶については、保持されやすい。たとえ、数秒前に何があったかを忘れる状態にあっても、その時に生起された感情は、後になっても無意識的に想起可能である場合が多い。端的には、相手に嫌な対応をされた内容自体は忘れるが、嫌な対応をされたという感情は、残りやすいというもの。具体的に言えば、もの忘れが激しい患者に対して、「どうせ覚えていないんだから、丁寧な対応なんてしなくていいや」というような気持ちで接すると、患者の方は、どんなことをされたかは覚えにくいが、嫌な対応をしてきた相手という記憶の方はきちんと積み重ねることが出来ているということ。

そもそも感情・情動の記憶の脳局在としては、扁桃体にあると考えられており、アルツハイマー型認知症での萎縮(&機能低下)も認められるが、他の記憶機能に比べると、保持されやすいものとなっているようです。

認知症によって、いろんな社会生活で身につけてきた汚れた服を脱ぎ捨てて、純粋さを取り戻すといったところなのかもしれません。

2010年11月 3日

良いところ探し

良いところ探し。臨床場面で、必ず患者・家族、クライエントの良いところを伝えるようにしています。

問題が生じていると、良いところに目が行きにくくなります。○○もダメ、○○は嫌、などなど、頭の中はマイナス面ばかりで覆われてしまう。

言い過ぎかも知れませんが、病院は、まずは悪いところ探し。本人や家族も、悪いと感じるところを列挙していきます。完治する疾患の場合は良いのですが、神経系の器質的な問題の場合など(変性疾患、発達障害など)は、長く付き合っていくことになります。本人や家族が、心身の異常に敏感になり、それを診察時に伝えるということは非常に大事なのですが、それがかえって年中の悪いところ探しになってしまうと、抑うつや意欲低下等の問題が生じてしまいます。そのような時には、普段出来ていること/良かったことを再確認していくこと、いわゆる良いところ探しをしていくことが大事です。

話は変わりますが、小中学校の保護者会で、「お宅のお子さんの良いところはどこですか?」と尋ねられた時に、即座に返答できる方もいれば、「う〜ん・・・。家の子は、勉強をしようとしないんです。国語なんか、この前のテストで平均以下だったんですよ」と不満を言ってしまう方もおります。両者とも、子供を「よくみている」という「良いところ」がありますが、保護者が子供に良いところを「伝える」という場面を考えた場合には、後者は前者よりも、上手な伝え方が出来ないことが多いかもしれません。

何気ないこと・・・、それがどれだけ良いことかは、それを失うような場面になって初めて気づくことです。何気ないことが、良いところだと思います。

良いところを、自分自身に伝え、相手にも伝える・・・それが必要です。

東京・新宿中央公園。2010年10月31日15時45分31秒。

2010年10月28日

病院内カフェ

内科医師の話。専門はあるが、それ以前に一般内科医。どんな病気にも対応する。病院内で楽しい話が出来る診療科は、産婦人科のみで、それ以外は、辛い話をしなければいけない。何度も繰り返して話をしていくうちに、患者にあった話し方が出来るようになる。・・・だそうです。辛い話をしていく大変さは、並大抵なことではないでしょう。人生の終わりの時期に大きな役割を果たす・・・医師・医療関係者。大変です。

2010年10月28日・東京中央区。クリスマス用の試飲で。

2010年10月18日

心理的事実

心理専門家の大切なこととして、クライエントの心理的な事実に寄り添って成長を見守ることがあります。時に、この「心理的事実」というのが、やっかいなものになります。やっかいなものは、客観的な事由がなくて、クライエントの心の中で事実になってしまっている時です。このような場合、心理専門家としては、クライエントの心理的事実を、客観的な事実と同等に捉えるべきではないのは当然なのですが、長い経過の中で知らず知らずに「心理的事実=客観的事実」と誤認してしまうことも無いとは限りません。時々、同じ心理専門家のスーパーバイズを受けたりすることが必要になってきます。

東京・上野公園。2010年9月4日午後4時33分8秒。きれいな一瞬でした。

2010年10月14日

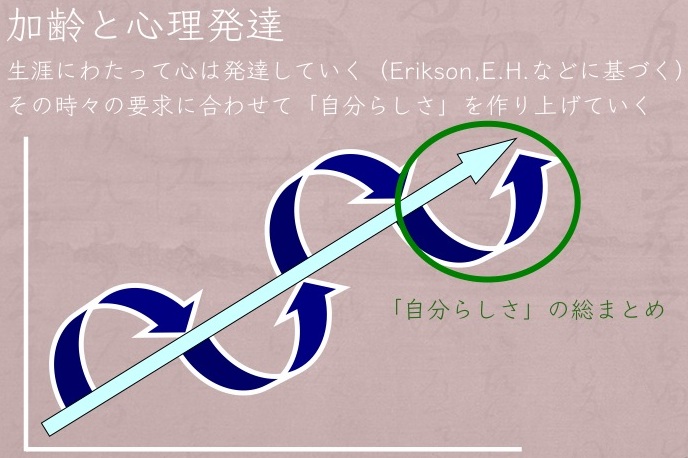

生涯発達

生涯発達の考え方の基礎となるのが、エリクソンの考え方。自分探しという言葉がよく使われてますが、その原点とも言えるものです。

生涯発達という考え方は、加齢と老化というマイナス面に、まるで対抗するかのように、受け入れられている考え方だと思います。

生涯にわたって成長し続ける・・・こころの支えになるかもしれません。ただ逆に、成長の絶頂期に死を迎えるという見方も出来るのではないでしょうか。

自分なりの見方で、生きていくことが大切ではないかと思われる一つです。

2010年10月13日

ピグマリオン

ピグマリオン。ギリシア神話に出てくる王様。自らが作った彫像が人間になることを願い、その願いが女神によって叶えられ、人間に変わった。人間は期待された通りになることが出来るということで、教育現場での実験で示されたことである。ピグマリオン効果というものであるが、別名は教師期待効果とも言われる。

期待した者と期待された者との相乗効果によって、期待通りの結果になるということを示していることでもある。

ともに歩む、ことの大切さなのだろうか?

東京・有名人形作家によるもの。

2010年10月11日

休日。

新宿・紀伊國屋書店での展覧会に行った後に、飯田橋で資料作成。

心理学では、以前より、様々な動物に協力?をしてもらい、研究を行ってきてました。

行動そのものの観察をするものもあれば、身体の一部に注目して研究を行うといったものです。動物療法といった心理臨床的な領域では、動物に対して多大なストレスを与えるものではありませんが、「動物実験」の領域になると、・・・です。必要不可欠な研究であっても、理解してもらうために丁寧な説明が無くては、問題が生じてしまいます。

東京・秋葉原。2009年8月30日12時18分43秒。